Los virus que afectan a las Abejas. ¿Un problema invisible? (1ra parte)

REYNALDI Francisco José, SALINA Marcos Daniel

Centro de Microbiología Básica y Aplicada -CEMIBA-, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CCT-La Plata

La apicultura es una de las producciones agropecuarias más desarrollada y arraigada en nuestro país, considerado entre los primeros productores de miel a nivel mundial. Con más de 3 millones de colmenas distribuidas en el territorio, Argentina se ha consolidado como el segundo exportador mundial de miel y un actor central en el mercado global. La mayor concentración de colonias se encuentra en la región centro —Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba— donde se localizan aproximadamente el 40% de las colmenas. Además de la miel como primer producto, nuestro país produce y exporta polen, propóleos, abejas reinas, cera, entre los productos más destacados.

En el contexto mundial, en los últimos años, la apicultura enfrenta un fenómeno preocupante que es la pérdida de colonias de abejas melíferas. Para América latina, distintos estudios han mostrado que estas pérdidas son significativas y responden a un conjunto de factores de origen multifactorial. En particular en Argentina, la situación refleja la misma tendencia, con impacto directo en la sobrevida de las colonias de abejas y, de manera lógica, sobre la producción de miel. Las principales causas de estas pérdidas incluyen condiciones climáticas adversas, cambios en el uso del suelo, aplicación indiscriminada de pesticidas, deficiencias en el manejo de colmenas y la capacidad infecciosa de patógenos como bacterias, hongos, ácaros y virus.

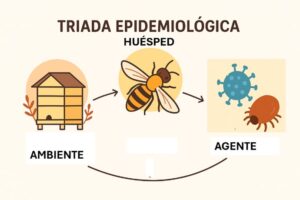

Entre los factores bióticos, la infestación por el ácaro Varroa destructor representa una de las mayores amenazas para la sanidad apícola. Este ácaro se alimenta de hemolinfa y los cuerpos grasos de las abejas en sus distintas etapas de desarrollo, debilitando a los individuos y afectando el normal funcionamiento de la colonia. Para dificultar más aún este escenario, Varroa puede actuar como vector mecánico (simplemente pasa partículas virales entre abejas, o entre abejas y la cría) o como vector biológico (este fenómeno es muy importante epidemiológicamente ya que el virus logra multiplicarse en el ácaro, aumentado la infectividad viral). De este modo, Varroa no solo daña directamente a las abejas, sino que también favorece la expresión clínica de enfermedades virales que, de otra manera, permanecerían en estado silente por estar presente en baja carga. Esta relación sinérgica entre Varroa y los virus constituye un factor determinante en el colapso de colonias en Argentina y en el mundo.

Hablando de los virus, los podemos definir como parásitos intracelulares obligados que requieren de una célula hospedadora para replicarse. Están constituidos por un genoma de ácido nucleico (ADN o ARN) protegido por una cápside proteica, y en algunos casos por una envoltura lipídica externa. En las abejas, las infecciones virales pueden presentarse de forma asintomática (llamadas infecciones inaparentes) o producir enfermedades cuando las condiciones predisponentes lo permiten. La diferencia entre infección inaparente y enfermedad es fundamental: la primera puede mantenerse oculta dentro de la colonia sin generar signos visibles, mientras que la segunda aparece cuando la carga viral y el contexto de estrés superan la capacidad de respuesta del hospedador. Este hecho nos da la primera pauta para poder comenzar a mitigar el efecto de las virosis en nuestras colonias de abejas. Existen diversos factores que contribuyen a que un virus genere enfermedad clínica en las colonias tales como las deficiencias nutricionales, manejo inadecuado del colmenar, condiciones ambientales extremas, presencia de otros patógenos y, en particular, la infestación por Varroa destructor. En estos escenarios, los virus actúan como multiplicadores de debilidad, acelerando el deterioro de la colonia. Además, en muchas ocasiones la presencia de signos clínicos de una virosis nos está marcando que existe un problema subyacente de manejo que se debe ajustar.

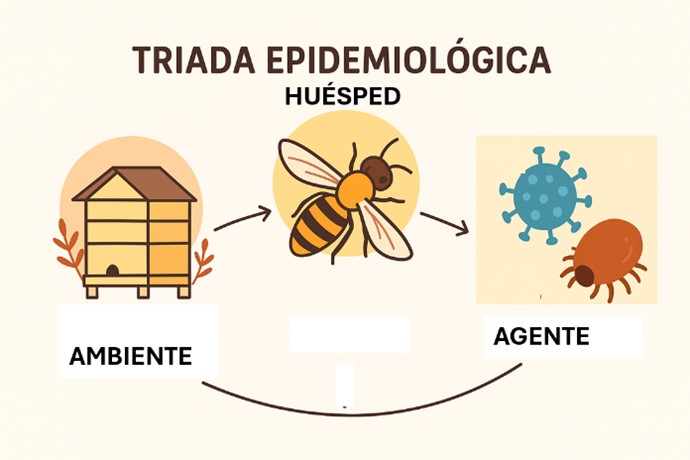

Este equilibrio que debe existir entre el ambiente, el huésped y los agentes patógenos se lo conoce como tríada epidemiológica y nos permite abordar el estudio no solo de las virosis sino de todas las enfermedades infecciosas. El agente etiológico corresponde a los virus (u otros patógenos); el huésped es la colonia de abejas, con su estado fisiológico e inmunológico; y el ambiente incluye el clima, la flora disponible, las prácticas agrícolas circundantes y el manejo por parte del apicultor. El equilibrio o desequilibrio entre estos tres componentes va a determinar si una infección viral se mantiene de manera asintomática o progresa hacia una enfermedad manifiesta. Particularmente, el ambiente cumple un rol decisivo: condiciones de frío, escasez de alimento, uso de agroquímicos y la cercanía a monocultivos, todos factores que pueden favorecer la aparición y propagación de enfermedades virales.

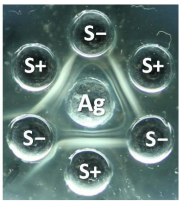

Figura 1. Triada epidemiológica que muestra la relación que existe entre el ambiente, las abejas y agentes etiológicos (Varroa y virus) Figura 1. Triada epidemiológica que muestra la relación que existe entre el ambiente, las abejas y agentes etiológicos (Varroa y virus) |

Figura 2. Agente etiológico Varroa destructor en posición ventral con visión de lupa binocular Figura 2. Agente etiológico Varroa destructor en posición ventral con visión de lupa binocular |

Figura 3. Ambiente colonia de abejas. Colonia con buena población de abejas.

Figura 3. Ambiente colonia de abejas. Colonia con buena población de abejas.

A diferencia de otras enfermedades de los animales, las infecciones virales en abejas no cuentan con tratamientos antivirales específicos disponibles de manera comercial, en la mayoría de los países. Sólo algunos estados de Estados Unidos de América y en Israel cuentan con terapias basadas en el ARN de interferencia (ARNi), el cual resulta eficiente, pero tiene un costo muy elevado para los productores apícolas. No obstante, se ha demostrado que es posible controlar su impacto mediante prácticas adecuadas de manejo de colmenas. Estrategias como mantener colmenas bien alimentadas, asegurar espacio adecuado según la estación, controlar la población de Varroa destructor llevándola a niveles que no afecten a la colonia, realizar recambios periódicos de reinas y reducir el estrés general de la colonia contribuyen a que las abejas se mantengan en homeostasis. En ese estado, las infecciones virales tienden a permanecer en un nivel subclínico, sin causar daños significativos a la colonia.

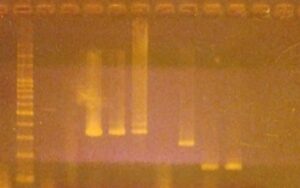

El estudio de los virus, y las enfermedades que ocasionan, tiene una historia muy reciente que comienza con la posibilidad de ser detectados. Las primeras detecciones de virosis en abejas melíferas comenzaron con metodologías basadas en la observación de signos clínicos y el empleo de microscopía electrónica, herramientas que permitieron las primeras descripciones morfológicas de partículas virales allá por el año 1960. Sin embargo, estas aproximaciones resultaban limitadas en cuanto a sensibilidad, especificidad, capacidad para discriminar infecciones mixtas e incluso presentaciones clínicas causadas por intoxicaciones, lo que restringía el conocimiento sobre la verdadera diversidad y prevalencia de los virus que afectan a las abejas. En la actualidad, los métodos moleculares constituyen la base del diagnóstico virológico, siendo la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y su variante en tiempo real (qPCR) las que se emplean de manera rutinaria para la detección cualitativa y la cuantificación relativa de genomas virales. Más recientemente, la secuenciación de nueva generación (NGS) ha ampliado el espectro de análisis, permitiendo identificar tanto virus conocidos como otros nunca reportados en abejas. Esta tecnología proporciona información sobre la variabilidad genética, dinámica poblacional y evolución viral. De forma complementaria, técnicas inmunoenzimáticas como la inmunodifusión de Outcherlony o la técnica de ELISA se han aplicado a la detección de proteínas virales, aunque con menor difusión frente a los enfoques moleculares. En conjunto, estas herramientas han consolidado un marco diagnóstico robusto que facilita la vigilancia epidemiológica y el estudio de la interacción virus–hospedador en colonias de abejas.

Figura 4. gel de una PCR donde se ven muestras positivas a distintos virus: virus israelí de la parálisis aguda (IAPV)(158pb), virus de las alas deformadas (DWV) (256pb), virus de la cría ensacada (SBV) (350pb) . Figura 4. gel de una PCR donde se ven muestras positivas a distintos virus: virus israelí de la parálisis aguda (IAPV)(158pb), virus de las alas deformadas (DWV) (256pb), virus de la cría ensacada (SBV) (350pb) .

Foto gentileza del CEMIBA FCV UNLP.

|

Figura 5. Inmunodifusión de Outcherlony Figura 5. Inmunodifusión de Outcherlony

Foto gentileza del CEMIBA FCV UNLP. |

Comparación entre métodos de detección de virus en abejas

| Método de detección | Características | Ventajas | Desventajas |

| Observación clínica | Basada en la identificación de signos visibles en abejas o cría (ej. alas deformadas, larvas que no pupan). | – Rápido y económico. – Puede orientar al apicultor sin equipamiento de laboratorio. |

– No todos los virus producen signos clínicos. – Muchas infecciones son subclínicas y pasan desapercibidas. – Los signos pueden confundirse con otras enfermedades o factores ambientales. |

| Técnicas moleculares (RT-PCR, PCR, qPCR) | Detectan y/o cuantifican material genético viral en muestras de abejas. | – Alta sensibilidad y especificidad. – Permiten detectar e identifcar virus en abejas aparentemente sanas. – Posibilitan conocer cargas virales y prevalencia. |

– Requieren equipamiento de laboratorio y personal capacitado. – Costos más elevados. – No siempre accesible para apicultores en campo. |

Las pérdidas de colmenas observadas en Argentina y en Latinoamérica son el resultado de una interacción compleja de factores, donde el ambiente, el manejo apícola y la presencia de patógenos convergen. En este contexto, la asociación entre el ácaro Varroa destructor y los virus representa uno de los mayores desafíos sanitarios actuales, ya que ambos actúan de manera sinérgica para debilitar a las colonias. Comprender esta relación y aplicar estrategias de manejo adecuadas permite minimizar el impacto de las enfermedades virales, manteniendo la productividad y la supervivencia de las abejas.

El equipo de trabajo de Apicultura perteneciente al CEMIBA (Centro de Microbiología Básica y Aplicada) de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, viene investigando el tema de virus en abejas desde el año 2008, contribuyendo al conocimiento científico y al desarrollo de estrategias de manejo para la sanidad apícola. Integrantes: REYNALDI Francisco José, SGUAZZA Guillermo Hernán; SALINA Marcos Daniel; NUÑEZ Guadalupe; VEGA Maricel; HONOR IRALA Federico; LENIZ Daniel.

REFERENCIAS

Albo, GN., Kuzmanich, R., Reynaldi, F.J., Picotto, LD. y Sguazza, GH. Desarrollo de una técnica de inmunodifusión para la detección del virus Sacbrood en abejas. INVET., 18 (2): 363-370. 2016. ISSN 1514-6634

Carballal, G., &Oubiña, J. R. (2015). Virología médica. Buenos Aires: Corpus

Dhama, K., Chakraborty, S., Tiwari, R., &Saminathan, M. (Eds.). (2020).Recent Advances in Animal Virology. Springer.

Guzman-Novoa E., Corona M., Alburaki M., Reynaldi FJ., Invernizzi C., Fernández de Landa G., Maggi M. Honey bee populations surviving Varroa destructor parasitism in Latin America and their mechanisms of resistance. Front. Ecol. Evol., Sec. Behavioral and Evolutionary Ecology. Volume 12 – 2024 doi.org/10.3389/fevo.2024.1434490

Knipe, D. M., &Howley, P. M. (Eds.). (2023).FieldsVirology: EmergingViruses (Vol. 4, 7th ed.). Wolters Kluwer.

Requier, F., Leyton, M.S., Morales, C.L…. Reynaldi FJ et al.Publisher Correction: First large-scale study reveals important losses of managed honey bee and stingless bee colonies in Latin America. SciRep 14, 14061 2024. https://doi.org/10.1038/s41598-024-64759-1